当前所在的位置:首页>法律文书 > >正文

曹永正一审被判处有期徒刑7年 系周永康案涉案人

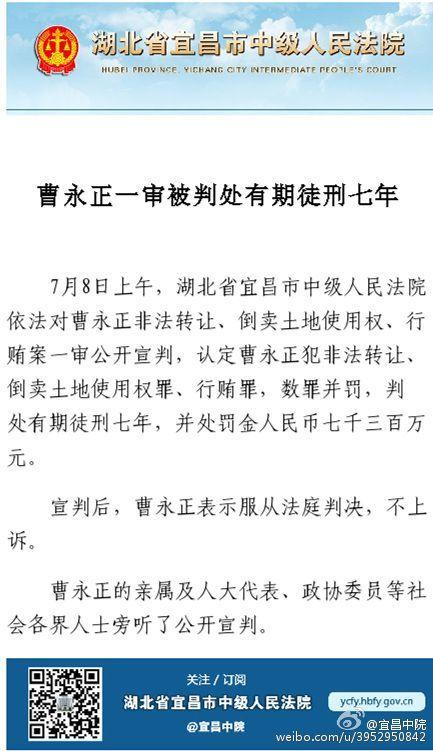

宜昌中院

2015年5月22日,天津市第一中级人民法院鉴于周永康案中一些犯罪事实证据涉及国家秘密,依法对周永康案进行不公开开庭审理。法庭通过传唤证人吴兵出庭作证,播放周永康长子周滨、妻子贾晓晔作证录像,宣读、出示相关证人证言、书证、物证照片、鉴定意见等,证实周永康利用职务上的便利,为吴兵、丁雪峰、温青山、周灏、蒋洁敏谋取利益,收受蒋洁敏给予的价值人民币73.11万元的财物,周滨、贾晓晔收受吴兵、丁雪峰、温青山、周灏给予的折合人民币1.29041013亿元的财物并在事后告知周永康,受贿共计折合人民币1.29772113亿元;通过传唤证人蒋洁敏出庭作证,宣读、出示李春城等人证言、司法检验报告等,证实周永康滥用职权,要求蒋洁敏、李春城为周滨、周锋、周元青、何燕、曹永正等人开展经营活动提供帮助,使上述人员非法获利21.36亿余元,造成经济损失14.86亿余元,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失;通过出示、宣读泄密文件等物证、曹永正证言、搜查笔录等,证实周永康违反保守国家秘密法的规定,在其办公室将5份绝密级文件、1份机密级文件交给不应知悉上述文件内容的曹永正。周永康对所指控的上述犯罪事实证据均当庭表示属实、没有异议。

此前报道

“国师”曹永正的新疆往事

2012年10月4日,国庆长假的第四天,土生土长的125团走出去的知名人士曹永正(右一)先生回团欢度双节,现场为大家挥笔作诗一首。(据新疆兵团农七师网站)

新疆维吾尔自治区鞑子庙以南十里,建设兵团农七师125团党委书记、政委钟芳杰,副政委韩冬早早把车停在路上。戈壁滩,一望无际,他们不停向路的尽头张望。

这一天是2012年国庆假期的第4天,他们在等一个人。

不多久,一个由二十余辆车组成的车队,浩浩荡荡地驶来。他们等的人带着一家老小共12人,坐在领头的几辆小车上,后面小中巴——考斯特紧随其后,上面坐着他的同学和老师。

这个人是曹永正,鞑子庙是他的故乡。媒体描述他是神秘富商周滨的父亲“最信任的人”。

这是他最后一次回到故土。当年底,时任四川省委副书记李春城被带走调查。12月,曹到达台湾。

日后,曹永正回忆起这个他曾生活近30年的故乡,写下“日暮苍山,五味杂陈,怎一个痛字了得”。

曹永正曾说,看似实在的人生名利与财富皆空,惟有看似虚拟的文化学问才是实在的财富。因此,在商人之外,他更想成为诗人。

逃荒的婴儿

1949年,新中国成立,毛泽东站在天安门城楼上宣布,“中国人民从此站起来了。”10年后,中国开始爆发一场持续3年的大饥荒。这一年,曹增玉在山东出生,在家中排行老五。由于饥荒,曹增玉的父亲曹水章(音)不得不重蹈祖辈的“闯关东”之路。

几经辗转,曹水章来到距离乌鲁木齐近500公里的奎屯市鞑子庙村。1952年,新疆军区运输部下属的劳改大队,在鞑子庙附近的戈壁滩上开荒出3000亩土地。他们刚来到这里时,“苇湖遍布,梭梭、红柳丛生,常有野猪、狼群出没。”

1954年,中央军委决定成立新疆军区生产建设兵团,让他们“劳武结合,屯垦戊边”。原在南疆拜城屯垦的农九师26团(现改为农七师125团)一营奉命北迁。在营长贾鹤峰、教导员赵楷的带领下,来到柳沟鞑子庙,接收了新疆军区运输部下属劳改大队的耕地和部分人员,开始在鞑子庙进行大规模的垦荒。

曹水章来到鞑子庙时,这里已成为戈壁滩上的一片绿州。从南边的豁口溢出的泉水,顺坡冲出一条小溪,向村庄方向流淌。小溪两边的胡杨,长得特别茂盛。在荒无人烟的戈壁滩上,这片胡杨成了人们辨别鞑子庙的地标。

相传成吉思汗看上这里时,也是因为它的水源。鞑子庙南端的土坡最高处,有一眼清泉。成吉思汗认为,这是佛主赐的神水,便让人在此修建了一座庙,地名鞑子庙也是由此而来。朝代更替,千千万万的人和事都随着这座庙宇埋入戈壁的风沙。

屯垦人员的到来,又重新翻开了这里的故事。为了纪念他们垦荒的历史,他们曾为这片土地取名“得胜地”,意为旗开得胜。

但随着他们的垦荒一路北上,鞑子庙又开始没落。1957年,浩浩荡荡的125团垦荒大军已经在离鞑子庙十余公里之外的柳沟安身立命,但他们还是没舍得鞑子庙的那口清泉。于是,他们决定把4年前建于乌苏水磨的皮革厂搬迁至鞑子庙。当时,皮革厂仅有5名员工。两年后,曹水章进入皮革厂,成为第16名员工。“因为会做皮鞋,是作为技术人员引进厂的。”他为儿子曹增玉改名曹永正。

曹水章在皮革厂做鞋样设计,一个月工资是41.5块钱,算是厂里几个领高工资的人之一。“特别能做一手漂亮的马鞍,团长、师长都过来请他做,算是厂里的一个能人。”姜发志说。他是曹水章在皮革厂时的工友。1964年,他来到皮革厂时,对曹永正的印象是“喜欢光着屁股玩水”。

到新疆之后,曹水章又添了一儿一女。7个小孩皆由母亲张氏(化名)在家照顾。他们一家住在一间土坯房里,房间里只有一个睡坑。曹永正的二姐在读小学三年级时,曾用一整个作业本来描述她老家的情况,她这样写道:家庭破败,一颗草在风中摇摆。

三十多年过去了,戈新(化名)对这个学生的作文仍有印象。他还记得,有一次去家访,进房之前,他敲了几下门,是曹永正跑过来开的门。进门后,张氏对曹永正说,“彭老师真有教养。”

当时的曹永正只有5岁。“还没读书,个子小小的,皮肤黑黑的。”戈新说。日后,戈新成了曹永正的初中老师。

张氏用白沙糖给戈新泡了一杯水。在当时,冰糖是一种非常稀缺的食品,要用糖票才能买着。“一般家庭没有。”

戈新没舍得把糖水喝完。多年以后,当戈新见到曹永正时,他才知道剩下的糖水的归宿。“我走后,曹永正跑过去,端起杯子,一口气把水喝完。”

贪吃是小孩的天性。天热时,鞑子庙一带总有卖瓜的人流动。每到此时,曹永正就闹着要瓜吃,张氏实在拿不出钱,只得把曹永正带到戈壁滩上玩一圈,等卖瓜的人走了,才返回家中。

戈新说,尽管那时曹永正家庭条件非常有限,但家教却相当严格和朴实。“他妈妈知书达理,所以对孩子的要求特别高,虽然衣服上都是补丁,但出门还是得穿得干干净净,不能随便。”

多年以后,曹永正把母亲这种教育方法用在女儿曹禅身上。曹禅是《时光当铺》的编剧兼导演。2011年,《时光当铺》在成都演出时,时任成都市委书记李春城到场观看。

在一次访谈节目中,谈到对女儿曹禅的教育时,曹永正说:“在快乐原则上,我认为孩子在小时候是没有判断能力的。他们有很多主动性,但同时也愿意被引导。但是从孩子的一生来看,童年的快乐固然重要,但顾着童年的快乐,她以后的一生就快乐不起来了,因为每个人长大后都要成为一个社会人。在孩童期、青春期该为成为社会一员做准备的时候,不应把时间都消费掉了。等这个社会需要你拿出技能,与别人竞争、被社会认可的这种技能拿不出来的时候,就终身快乐不起来了。所以小时候或者青年时期的快乐并不能被持续,它可能是真实的,但它实在是短暂而不能发育、不能长久的。当你作为一个社会人不堪生活之重时,就会体会到小时候一味追求的快乐,换不来未来人生中的快活。”

曹永正的成长,就是不断提前让自己社会化的过程。

曹水章在皮革厂,完成鞋样设计之后,还喜欢到别的车间逛逛。“没几个月,他就把整个做鞋子的流水线一条龙全学会了,在后期,他基本上是一个人撑起了一个皮革厂,算是一个很有头脑的人。”姜发志说。

少年文学梦

到了就学年龄后,曹永正进入皮革厂小学念书。小学同学杨顺喜记得,每次考试时,曹永正总能考90分以上,而他一般只能考到60分。“平时他还不怎么学习,但一到考试,他总能考得过。”杨顺喜说。

杨顺喜觉得曹永正的“脑袋瓜聪明”,记忆力特别强,领悟力也比一般人好。同学时常和曹永正开玩笑,“头大,这么好使,是不是个双脑袋。”

1966年,中国爆发文化大革命,要修正“17年文艺黑线专政”。于是,老师下放,学生回家。鞑子庙一帮无书可读的孩子,除每天上戈壁滩拾柴火外,便常自乱,习武打斗。曹永正便是领头者之一。

此时的曹永正,有一个武侠梦。夏日某天,他赤裸上身,用黑炭在身上画一副盔甲,腰上系羊皮绳,一把自制的木剑斜插在腰间。在跟扮演敌军的人交战时,他奋力抽出腰间的长剑,却没想,把自己的肚皮划出了一道长长的血口。他想到,英雄肠子流出来的时候,还一样在战斗,自己可不能退缩,便随手抓起一把碱土往伤口上一抹,继续带领“属下”厮杀冲锋。冲这一点,小伙伴们都很服从曹永正。

此时的学校已经停课,但已得到的知识启蒙,让曹永正在武侠之外,也迷恋书本。

戈新下放到距离鞑子庙只有几公里的20连参加劳动。1961年,在支援边疆建设的号召下,他和来自全国各地的人群一起盲流到了此地。他的自传小说《盲流》的开头这样写道:江南古城长沙火车站前小广场,一场秋雨过后,秋风已有了一些凉意,它在流浪着,把一片片枯黄的法国梧桐树叶随意地抛向空中,任枯叶旋着飘着舞着,一会儿东一会儿西,一会儿高一会儿低,一会儿枯叶纸屑又一齐向广场西北角卷去,在一个大垃圾堆前旋起一窝窝尘土,如急流中旋起黄褐色的泡沫。

戈新说,在那样的年代,其实人的命运就像那片叶子。

参加连队劳动之余,戈新还帮着写写连队的黑板报。一天,他在黑板报上写下自己的一首描述下雨天抢收粮食的诗,其中两句为“咔嚓一声摄个影,题照就叫斗风雨”。2002年,当他在成都见到曹永正时,曹永正给他背了这两句诗。戈新一时没反应过来,曹永正背第二遍的时候,他才想起。

无书可读的日子,曹永正也常去南端土坡上的那股清泉处发呆。日后,他在跟同学杨顺喜聊天时,说那口清泉给了他很多的奇思妙想。清泉池是一个直径约十来米、深度约三米左右的圆形土坑,相传村里有人夜间到泉边取水,曾见到水面有奇异的景象出现。因此,鞑子庙人也称清泉为神泉。

日后,便有人做了一个梦。梦境大致如此:

一个人穿越时空,回到了历史上的准噶尔汗国时代。但见鞑子庙规模宏大,香火旺盛。喇嘛诵经的声音随着一缕缕缭绕的香烟从庙里飘出。佛堂上一个须发全白的喇嘛盘腿而坐,双目微闭,口中念念有词。他是寺庙的大喇嘛。

此人连忙上前叩拜。他睁开眼说:“施主,我知道你的来意,你很想知道这喇嘛庙和神泉的秘密。虽然天机不可泄露,但念你一片赤诚。不妨让你略知一二。此通灵之地是上天专为我们卫拉特人而造。然而天命有时,气数有定。这座准噶尔汗国修建的喇嘛庙,它会随准噶尔汗国的兴旺而兴旺,随准噶尔汗国的灭亡而毁灭。不过在庙宇毁灭后,它旁边的那眼神泉不会消失,而且灵气犹存。300年后将有一个少年从东海来到这里,他是一个具有慧根的灵童。经神泉的洗礼和滋养,长大后,必成名扬遐迩的人杰,并能左右逢源,逢凶化吉。待灵童成名之后,神泉就会……”

大师闭上双眼,不愿再说下去。“大师,那神泉会怎么样?”面对此人的追问,大师默然不语。顷刻间,那些缭绕的香烟化为一团五彩斑斓的祥云,托着大师飘然而去。随之,庙宇轰然倒塌。

日后,这个梦被嫁接到了曹永正身上,而那个少年,也被人说成是曹永正。

1971年,林彪飞机掉下来后,老师和学生这才重新回到学校。当曹永正到20连中学读书时,戈新成了他的班主任。

学校一书难求,破“四旧”的烈火虽将戈新的藏书化为灰烬,但他仍珍藏着《人民文学》、《解放军文艺》、《诗刊》等杂志和贺敬之等人的小诗集。在那个他被指为“毒害祖国花朵”的时代,他的书从不外借,更不敢示人。

但见曹永正有好学之意,戈新动了恻隐之心,便想“去培养一个无产阶级的文学家也很好”。从此,曹永正每隔三五天就跑到戈新家借书,他只强调一点,“莫弄丢,莫外借。”

在成都见面时,曹永正聊到借书之事,感慨“如此三载,我等何福”。“连哪本杂志哪期刊物的封面,他都能细说出来,甚至连我做过记号的喜欢的哪位诗人的哪些诗句,他都能当面背出,其阅读的深入、记忆的超常,让我惊诧万分。”戈新说,“我就问他记忆力为什么那么强。”

曹永正回道,“在跟你说话的时候,书好像就在我的面前呈现,我又翻了一遍。”

最后,曹永正把戈新所有的藏书看完。戈新只得把他多年前写的诗歌的一本剪报借给曹永正。“我告诉他,像我这样世俗之人,都能写点诗歌,如果你坚持下去,日后定能写出无愧于世的佳作。”曹永正点头,他告诉老师,“想在文学上有点作为。”

此后,戈新布置的作文,曹永正多以诗歌交付。诗常以抒怀为题。“少年不识愁滋味,所感所思信手写来。”

不久,曹永正的一首写月亮的抒情小诗,让他第一次知道了政治的残酷凶险。别的老师发现这首诗后,直接交给了学校的“贫管组”,“贫管组”认为曹永正思想颓废,精神萎靡。“说红太阳可以,但不能歌颂月亮,说太阳炎炎发热也犯错。”戈新说。

“贫管组”让曹永正深刻写检讨。戈新说,这件事对曹永正的影响很深,他意识到“必须迎合当时的政治,写个东西真难,更不能逆潮流而动。”

初中的曹永正依时势,顺应了政治,但他的父亲此时却被投入了牛栏。皮革厂的工友想不明白,曹水章为什么能做一手漂亮的马鞍,因此断定他就是日本特务。而另外一个证据就是他为曹永正做的一个风筝。这个风筝被人说成是无线电,用来搞情报。

曹水章被批斗时,曹永正在学校也受到同学排斥,认为他是“牛鬼蛇神的儿子”,应该离他远一点。

忧伤的年轻人

“文革”结束后,曹永正进入125团高中。政治的残酷终究没有让曹永正放弃文学梦,上高中后,他的诗歌开始在《塔城报》上频频发表。同学薛鸿记得,高中时,曹永正曾向他展示过一张《塔城报》的特约通讯员证。

此时,曹永正还开始接触医学知识。“我们被分在红医班,会学医学方面的知识,主要是西医。”高中同学张升在接受媒体采访时说,可能是《黄帝内经》对曹永正的影响较深,他对西医较抵触,主要钻研中医方面的知识。除了《黄帝内经》,《易经》也是其常看书目。张氏常年体弱多病,曹永正看着心疼,想通过学中医为母亲治病。

2014年4月初,曹永正的妻子汪文勤在新书《心动过缓》的后记中,有这样一段描述:“我的丈夫是个大孝子,公公婆婆在世的时候,大病微恙,都是他们的儿子”我的丈夫亲自开药方。如果丈夫出差在外,他会嘱咐父母身旁的兄弟姐妹帮忙量血压、数脉搏,看舌苔的颜色和形状,如果正好在家里,他定会一日三时号脉,然后亲自去抓药,抓回药来又亲自煎煮,婆婆晚年时常年卧床,有时病情严重,症候复杂,不下猛药,难以抑制病痛,每回煎出药来,丈夫都会先尝过,没问题,才捧到慈母眼前,讲讲笑话,分散老人家的注意力,让她在不经意之间,把药喝下去。在丈夫的眼里,医治不仅仅是吃药打针那么简单,抓药、煎药、尝药以至吃药时的那些笑谈也是医治的一部分。

有一次,住在青岛的张氏身体不适,晚上都不能入睡,便电话通知了已经住在温哥华的曹永正。“得知母亲浑身疼痛,儿子更是痛在心里。因当时我们的大儿子刚刚出生,丈夫不能马上回国。他只好打电话‘望闻问切’一番后,把自己关在书房里,足有三天三夜,烟灰缸里摁满了烟头。等他从书房出来时,手里拿着几页纸。”

出书房时,曹永正对汪文勤说,“有一病就有一方,我一定要把痛的根从娘身上除掉。”

汪文勤写道,“丈夫在开方之前,把母亲从出生到80岁这80年间所发生的每一件大事都捋了一遍。看哪些事情可能会成为日后母亲生病的原因,他像一个细心的侦探,不放过任何蛛丝马迹,一点点看回去。然后他根据时间、地点、当时周围社会人群的行为和心态习惯等等,给每一个可能的病源都派了一味药,这些药中有杀手,有说客,有探子,有盗贼;他用一些药的善走多动,另一些药的固守和怠惰;用一些药的忠贞不渝,另一些药的水性杨花。事和事之间有关联,药和药之间有分工,有合作,中间充满逻辑和想象力,他说这一年娘抱着我要吃的,怕我饿死,一走就是一天,她自己的肚子常常是空的;这一年家里养了十几只鸡,没得吃,娘用麻袋背着鸡,在深秋的收割过的麦田里去放养,中间要经过齐腰深的河水,新疆的晚秋,那时娘还有孕在身……这都是后来让娘浑身痛的病根。就这样,丈夫开了一付前所未有的大药方,80味药,君臣佐使一番,调兵遣将一番,开路的,报信的,离间的,敢死队的,摇旗呐喊的,杀伐的,劝慰的,浩浩荡荡,近100味药组成的一个庞大的兵团,布好阵,向病魔,向从来不认输的时间宣战!”

汪文勤当时完全没有在意哪里能找到这个煮山烹海的大药罐,她只是被扑面而来的一幅接一幅的画面所吸引,这些植物的根茎叶花和果实,雀鸟的粪便,矿石,蜂房,蛇蜕下的旧衣……它们被召聚,被编织,然后遇水,遇火,再遇水,再遇火,在时间和时间的缝隙里喘息,在生命往事的废墟里寻找生机,然后,把健康、生命和希望找回来。“我被这独一无二的医治深深震撼,我被这个药方彻底放翻了(新疆方言),眼泪忍不住流出来。”她写道,“这太浪漫了!这哪里是药方,这是大小说,大作品!”

“母亲未必真的要吃这个药,单这个药方本身,就有医治的功效。即或我们身体的疼痛犹在,但是,因为这个药方所蕴含的深情,足以让我们重新回看那些逝去的岁月,饶恕,宽容,释放,通则不痛。或者与病共生,痛并且快乐着。”

医学仍只是曹永正想为母亲治病而想掌握的一门技术,他真正想成为的还是一名诗人。

1978年,由于偏科厉害,数学拉了高考总分数的后腿,曹永正只得选择复读一年。“他想读好一点的大学,走出鞑子庙。”薛鸿说。

一年后,曹永正被新疆大学政治系录取。同一年,汪文勤考入新疆政治学院。日后,这两个文艺青年走到了一起。

去新疆上学时,为了省下买大巴的车费,曹水章托人找到了一个开货车的远亲,让曹永正搭便车前往。走到半路时,远亲司机去吃饭,却让曹永正坐在路边等。曹永正觉得,这对他是一种羞辱。他明白,只有出人头地,才能改变家庭的贫困,以及人们不友善的举动。

进入80年代,新中国诗歌迎来最好时期。有次,曹永正与台湾诗人痖弦游新疆,说起那段日子,痖公道:“我们也有个‘创世纪’年代,白天黑夜只琢磨一件事,一个好句子出来,诗还没写完,就传开了。”

曹永正觉得,怀念一个时代,就是怀念自己的所在。当时在新疆,有一位天山深处的牧羊人,因为在《人民日报》上发了8行小诗,被调入了国家机关,当了干部,吃上皇粮,一时传为美谈。这件事情对曹永正的刺激很大。

在妻子汪文勤诗集的序里,曹永正写道:“八十年代,在中国,诗是沸腾的民愿,是文凭和名片,是才华和王冠。当然,诗,还是敲门砖。”

在这篇序里,曹永正对自己为什么以诗筑梦给出了答案。“因为可以在梦里做自由的自己,即使被追捕,惊醒时还在床上。”

刘少奇获得平反后,新疆大学组织了一次大型诗歌朗诵会。深切缅怀、无限追思的诗,一首一首地在舞台上高声朗诵,轮到曹永正上台时,他念了一首自己写的诗《致喇叭》——当你又一次/称他同志时/我流泪了/不/我不责怪你/你没有头脑/也没有眼睛……片刻,台下突然响起了掌声。在呼声中,曹永正又念了一遍。

在大学里,曹永正依然保持着小时候爱读书的习惯。“在大学期间,他把新疆大学图书馆的书几乎全看了一遍,他的记忆力特别好,可以过目不忘。”老师何洪江说。

大学期间,曹永正的一首诗在《诗刊》上发表,在校园里引起轰动,但这终究没有为他带来仕途的敲门砖。在此期间,曹永正还通过了中医自学考试。“长期对中医古文的研究,无意中帮他打下了很好的古文功底。”薛鸿说。

由于泡图书馆的时间过长,曹永正经常挂课,在老师的几次警告后,依然没有改。毕业时,他因此被分到了不算很好的单位——乌苏市委党校。

在党校期间,他经常驻村工作。有一次,他到一个村里搞计划生育宣传,吃饭时,团委书记坐到他的旁边,不断地想把他挤出饭桌。“看他黑黑的,不像个干部,就想把他挤出去。”戈新说,曹永正被挤到一个角落时,组织部长进来看到他,叫了他一声曹老师。团委书记觉得不妙,灰溜溜地走了。

现实生活让曹永正暂时搁置了文学梦,但这种工作落差,让他心里很不是滋味。当时,同一个班的好几个同学都被分到了自治区,杨刚便是其中之一。杨刚最后官至新疆维吾尔自治区常务副主席,但于2013年底被双规。

还好,这样的日子并不长久,曹永正被借调到乌苏市编修党史。随后,他到了新疆人民出版社工作。

商人

仕途的不如意,最终让曹永正跳出了体制。但对于具体从事了什么工作,同学和老师中没有一人知道。直到1994年从报纸上看到他的消息。

当年某报记者写了篇文章《奇人曹永正》,《羊城晚报》整版转载了这篇文章。其中一段这样写道:

他具有特异感知能力。而对一个人、一张成年人的照片、一张名片,或者是一个人经常使用的东西,便可在几秒、几十秒之内,感知此人的过去、现在和未来,其精确程度令人拍案叫绝。

文章中举了几个例子。

——通过一张照片,感知到照片中的人物已遭遇不测。乌鲁木齐军区总医院院长杨俊鹏见证了这个奇迹后,聘请曹永正担任新疆超越医学研究所副所长、研究员;

——通过计算机记事薄上曾宪梓的名字,预测到曾在七天之内会有心脏问题,后来果然应验,曾宪梓十分感激,帮助曹在香港成立了“世界名人康复咨询俱乐部”;

——1993年,国内电视台的领导请曹永正预测中国申奥能否成功,曹给出否定的答案,说悉尼会申请成功。此外,曹永正对几轮投票的预测居然也准确无误。

《南方人物周刊》记者调查得知,乌鲁木齐军区总医院历任院长当中,没有杨俊鹏。军区总医院的一名负责人也向记者证实,不仅没有杨俊鹏这个人,更没有超越医学研究所。

在这个虚假的机构里,曹永正从王恩学身上学到了如何包装自己。王恩学是当时红极一时的养鸡狂人。1990年,王恩学给了杨俊鹏10万块钱,让超越医学研究所研制一种乌鸡精。他们很快就向市场推出一款神州乌鸡素,市场反响很好。在养鸡成名之初,王恩学就跟新疆当地一家报纸合作,以“记账”的方式推出多篇报道。

因神州乌鸡素涉嫌虚假宣传,遭到了新疆卫生厅的查禁。王恩学失败后,媒体把责任推给了政府。一时间,形成了“王恩学现象”的大讨论。王恩学博得大名后,各地政府纷纷邀请他到当地养鸡。

从这件事上,曹永正明白,“谁控制了媒体,谁就有了主动权。”于是,用同样方式,他请记者为他写了一篇文章——《奇人曹永正》。“那时他的事业处于上升期,可能需要一些资源来帮助他。”戈新说。

1994年12月5日,中共中央、国务院下发了《关于加强科学技术普及工作的若干意见》,《意见》中直指“一些迷信、愚昧活动日渐泛滥,反科学、伪科学活动频频发生”,明确要废除“伪科学”。

曹永正通过“世界名人康复咨询俱乐部”进入商界。2002年,戈新在成都见到曹永正时,当年那个黑瘦矮小的小伙子,已成了一米八几且已微微发胖的大汉。他的身份是西部卫视董事长。

此次见面,曹永正和戈新聊到了那篇文章。曹永正告诉他,文章登出来后,编辑部收到了全国各地的很多来信,本准备连载的《奇人曹永正》下篇也临时撤掉。当时,刘晓庆税案沸沸扬扬,曹永正说,“做人不能高调。”从商后,曹永正刻意淡出了大众视野。

去成都前,戈新在湖南老家就听到很多关于曹永正的传说。所以见面便问,“人们说你神奇,精通《易经》,能掐会算,一眼能辨人之忠奸,一听能晓事之成败,一言能知命之祸福,高官显贵莫不待你为上宾,问官运,问祸喜,问命运,唯恐不敬,便大祸临头,看看坊间传得神乎其神的你到底有多神?”

曹永正听完,哈哈一笑,给戈新讲了另外一个传说。“我还听说,有人亲眼看见我爹在奎屯街上给人补皮鞋呢。”彼时,他的父亲曹水章早已定居青岛。

在北京年代投资公司总部被查封——2013年7月之前,曹永正曾邀请戈新和薛鸿等同学到公司玩。在办公室,他们并未见到媒体所报道的“曹永正和某位大人物的照片”。薛鸿记得公司有一个一格一格的老柜子,里面堆放了很多不同的中药。而戈新印象最深的是大厅里挂了一幅画,“一看就知道是鞑子庙。”

北京年代投资公司被查封不久,曹永正亦被有关部门控制。据传,他被牵进了李春城以及神秘富商周滨之父的贪污案。媒体报道称,年代公司堪称中国政法系统官员的“后院”。来这里的高官,主要集中于政法系统、四川省以及石油系统。

有媒体报道称,曹永正与李春城结缘,缘于曾经耗资千万元给老人迁坟的李春城对传统文化的痴迷,中间人为去年年初被调查的成都会展旅游集团董事长邓鸿。邓是李迁坟的出资人之一。“为了投其所好,混迹文化圈的邓鸿在某次活动中结识早已成名的曹永正后,将其引荐给李春城。”

据报道,曹永正的年代系公司在四川有不少业务,“政治献金”便是其中一项。已被调查的原四川省遂宁市市长何华章,在2002年担任成都商报社社长、成都博瑞房地产开发有限公司(简称博瑞地产)董事长期间,与曹永正达成了一笔关于金沙鹭岛地块的“桌下交易”,涉及金额6000万元,此笔交易实际是为何华章进入官场铺路。

在与同学和老师重新取得联系后,从2007年开始,曹永正几乎每年都要回一次鞑子庙。看到1980年就已干涸的神泉土坑,曹永正曾想在此打一口井,但最后不知什么原因没有实现。

初中毕业后,杨顺喜再也没有见到曹永正,直到2007年。一天,杨顺喜在家睡午觉,有人过来敲门,说有同学找。“不像什么有钱人,穿得跟我一样,农民打扮。”

见面后,曹永正从口袋里拿出一万块钱,给了杨顺喜,“就说是见我困难,给我点钱用用。”走之前,杨顺喜问曹永正现在在干嘛。曹永正回道,“不要问那么多,有钱花、有钱用就行了。”

一次同学聚会,曹永正说,看似实在的人生名利与财富皆空,唯有看似虚拟的文化学问才是实在的财富。

或许是小时候的经历让曹永正感同身受,他拿出50万,只要是从鞑子庙出去读大学的孩子,都可以获得一万块钱的资助。但现在,这些钱都不知道去了哪里。(完)

作者:曹林华(来源:南方都市报)